Riwayat Gunung dan Silsilah Laut: Sejarah Baru tentang Air, Perkampungan, dan Migrasi di Makassar, Nabire, Labuan Bajo, Parepare, dan Pangkep | ISBN: 978-623-90129-4-6 | Makassar Biennale – Tanahindie | Maret 2023 | xi + 156 hal

Memori masa kecil saya di kampung dibuka oleh ingatan saat mandi dan mencuci di sungai. Kampung nenek, Desa Tabo-Tabo, Pangkep memiliki sungai yang bersih, yang menjadi salah satu sumber air warga kampung. Pada masa itulah saya sangat menyenangi sungai dan alirannya, perasaan yang sangat berbeda ketika pulang ke Sinjai. Setiap tahun kami harus berdamai dengan banjir, namun banjir bagi anak-anak seringkali menjadi kolam permainan yang memberikan kebahagiaan.

Ketika tumbuh dewasa dan semakin sibuk bersekolah, kegemaran ke sungai menjadi teralihkan, hingga saya menyadari bahwa sungai masa kecil saya telah kering. Ketika pulang kampung ke Tabo-Tabo, saya tak bisa lagi menemukan aliran yang dulu saya gemari saat kecil. Air sungai perlahan menjadi keruh karena pemerintah mengkomersialisasi pasir dan kerikil. Puluhan truk terparkir di pinggir sungai demi mengantri agar wadahnya terisi pasir dan kerikil. Bahkan, satu tahun belakangan, saat memulai tinggal bersama Nenek, saya menyadari bahwa air yang mengalir ke rumah tak sejernih dulu, yang lebih menyedihkan ketika musim hujan, warga kerap menerima air berwarna coklat pekat. Filterisasi air di sungai tidak berjalan baik karena pasir dan batu yang dikeruk habis-habisan.

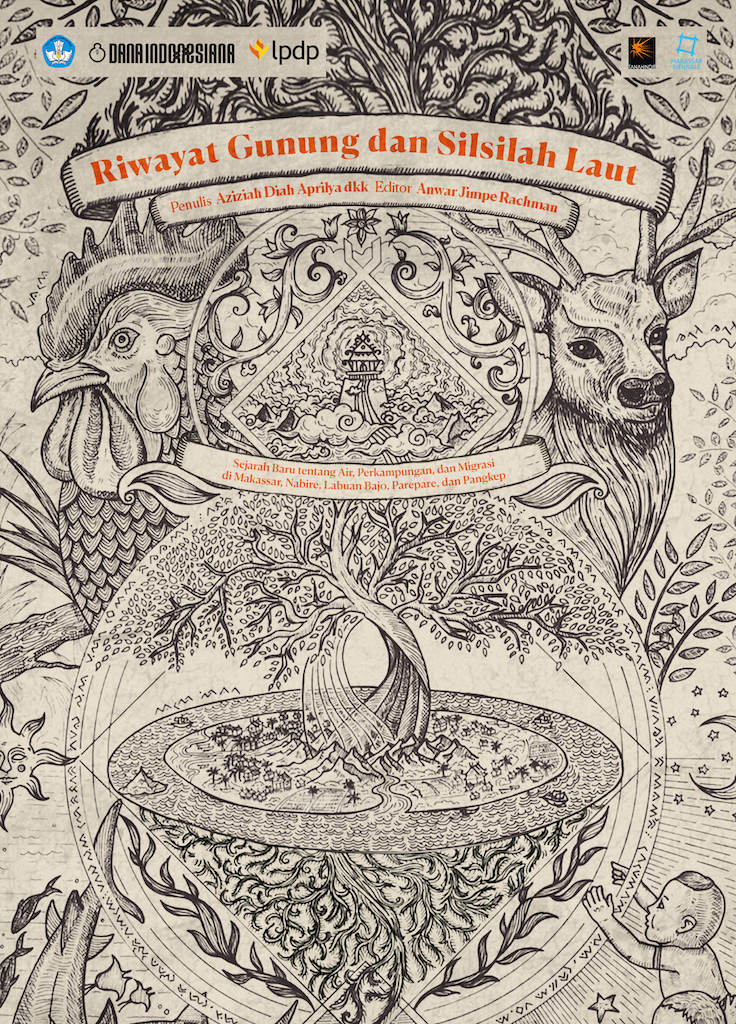

Permasalahan yang kami alami di kampung memiliki kesamaan dengan cerita-cerita yang tertuang dalam buku Riwayat Gunung dan Silsilah Laut (2023). Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Makassar Bienalle dan dicetak pertama kali pada tahun 2023. Ditulis oleh 19 penulis dari berbagai daerah. Dalam sesi peluncurannya di Pangkep, saya menangkap dua poin dari Anwar Jimpe Rachman (editor) yang turut saya amini. Pertama, terbitnya buku ini bertujuan memutus stigma bahwa hanya “penulis” yang bisa dan layak menulis buku. Kenyataannya, buku Riwayat Gunung dan Silsilah Laut berhasil ditulis oleh tangan-tangan para pembelajar yang tak perlu memiliki embel-embel “penulis” sebagai validasi untuk menerbitkan buku. Kedua, buku ini menggemakan proses kreatif yang dekat dan sederhana. Jika belakangan kita sering disodorkan oleh tulisan-tulisan yang keranjingan membahas tentang kemajuan, buku ini mencoba mengajak kita untuk melihat sisi paling dekat dari diri sendiri, tentang bagaimana menulis tempat tinggal dan daerah asal.

Bermula Air: Aliran, Suara, dan Warna

Membicarakan gunung dan laut, berarti membicarakan air (H2O) dan membicarakan air berarti membicarakan manusia, hewan, tumbuhan, tanah, gunung, karst, sumur, rumah, sungai, PDAM, suara, muara, hening, kota, desa, banjir, galon, tsunami, dan apa saja yang melingkupinya. Dari air kita mengenal gema, arus, aliran, gelombang, dan genangan. Air banjir tentu memiliki suara, aroma, dan warna yang berbeda dengan air yang mengalir di sungai. Perasaan yang muncul ketika kita berenang di laut berbeda ketika kita mandi menggunakan shower atau gayung di kamar mandi. Ikan-ikan yang berada di dalam aquarium memiliki gerak dan karakter yang berbeda dibandingkan ikan-ikan yang ada di dalam penangkaran ataupun yang berada di lautan lepas. Hubungan manusia dengan air menjadi menarik ditelisik justru untuk melihat sejauh mana manusia mengenal air sebagai sumber kehidupan dan kebutuhan paling mendasar serta utama. Sebab mengutip pepatah lawas, “tak kenal, maka tak sayang”. Saya menemukan buku Riwayat Gunung dan Silsilah Laut (2023) yang mengungkap sisi-sisi menarik sekaligus tragis tentang hubungan manusia dengan air yang dibagi dalam dua konteks wilayah yang, yakni pegunungan dan pesisir.

Cerita-cerita dalam buku disusun berdasarkan pengalaman dan kesaksian-kesaksian tangan pertama, mulai dari penimbunan laut untuk pemukiman hingga proyek reklamasi yang memengaruhi pola hidup, pekerjaan, makanan, hingga kehidupan bertetangga pemukimnya.

Bentangan cerita yang tersusun dari warga yang mendiami wilayah karst terbesar kedua di dunia justru memiliki permasalahan yang pelik tentang air ketika musim kemarau dan hujan berkepanjangan. Di buku ini kita menemukan cerita dari Syahrir, warga Pangkep yang harus merelakan motornya terendam banjir selama 24 jam. Belakangan, ia juga menyadari bahwa persoalan air ini telah terjadi sejak 20 tahun yang lalu. Pada dekade 70-an, tetua di kampung mengalami kekurangan pasokan air di musim kemarau. Warga yang mendiami wilayah Kabba, berjarak hanya 10 kilometer dari bagian timur desa, perusahaan semen pertama di kawasan Indonesia Timur dibangun di Tonasa, Kassi, Kecamatan Balocci Pangkep juga mengurai kisah serupa. Kekurangan air di desa Kabba terjadi sejak dasawarsa 70-an, satu dekade setelah pabrik semen berjalan, yakni 5 Desember 1960.

Dari Pangkep, cerita berlanjut ke Kota Parepare, sekitar 100 kilometer dari pusat Kota Pangkep. Parepare merekam kisah kejayaan saat pusat industri berada di daerah itu yang ditandai dengan hadirnya lima pelabuhan besar. Di beberapa ruas jalan, kita bisa menemukan sejarah kecil tentang masjid tertua, bioskop yang dibangun pada tahun 1950, dan restoran-restoran Tionghoa yang menandai proses percampuran budaya antara pribumi dan asing. Bergeser ke wilayah timur yang lebih jauh, penulis menyodorkan kisah perjuangan orang-orang yang (dipaksa) merintis kota di atas rawa, khususnya ketika Nabire ditetapkan sebagai ibu kota Papua Tengah pada tahun 2022. Hal serupa juga terjadi di kawasan Labuan Bajo yang terceritrakan melalui pengalaman seorang biarawati yang berhasil mengisahkan wilayah Labuan Bajo sebagai perkampungan besar dengan 70 persen tempat itu adalah hutan dan selebihnya laut lalu berkembang menjadi kota seiring dengan gencarnya promosi destinasi wisata.

Reklamasi, tambang, wisata, dan kota adalah isu yang diurai dalam buku ini, yang bagi saya cukup menunjukkan transformasi hubungan manusia dengan air. Ketika para nelayan Makassar harus bersiasat dengan pekerjaan baru sebab menjadi nelayan tak semudah dulu. Ketika warga Kabba, Pangkep harus membangun sumur demi menampung kebutuhan air di rumah, begitu pun dengan warga Parepare, Nabire, dan Labuan Bajo yang harus berkompromi dengan pembangunan kota.

Fenomena itu menunjukkan bahwa semakin hari, kita semakin berjarak pada air. Generasi selanjutnya mungkin hanya mengenal air yang datang dari keran atau shower. Sumber air hanya bisa dinikmati oleh segelintir elite yang memiliki modal kapital. Bukankah sungguh berbahaya jika masa itu datang dan anak-cucu kita tidak sempat mendengar gelombang di lautan lepas, suara aliran sungai, dan air terjun.

Saya mengingat sebuah doa dalam Bahasa Bugis yang pernah diajarkan oleh nenek saya saat kecil. Dalam doa itu, kita diajak berkenalan dengan air, mulai dari nama sebenarnya air hingga asal-usul sang air. Kata-kata sakral yang dituturkan sebelum mandi itu berisi pedoman menggunakan air dengan baik dan cukup. Kata Nenek, bagaimana mungkin kau selalu menggunakan air tapi kau sendiri tak mengenalnya.

:: Ais Nurbiyah menumbuhkan komunitas Dari Halaman Rumah di Desa Tabo-Tabo, Pangkep. Senang membuat konten visual-audio dan memotret.

Tinggalkan Balasan