Bepergian dengan jet tidak baik karena jiwa berjalan lebih pelan daripada raga…

Isabel Allende

SAYA SUDAH lama tidak naik kapal. Perahu atau lebih kecil, iya. Seingat saya, pengalaman terakhir saya tentang itu ketika berdesakan bersama para porter menapaki tangga saat menumpang KM Kambuna dari Jakarta – Makassar untuk pelayaran dua hari pada tanggal 24 Desember pertengahan 1990-an. Ini membekas jadi trauma kecil.

Mungkin semua penumpang mabuk waktu itu. Kambuna kuyup diterpa hujan dan bergoyang hebat dibentur gelombang Laut Jawa akhir tahun—masa-masa bulan janda kalau kata orang Bugis; konon, pada masa lampau, karena banyak suami yang tak pulang lagi karena ditelan ombak. Masih terbayang, mata saya yang sayu karena mabuk laut menatap beberapa penumpang bersalaman dan mengucap ‘selamat Natal’ di atas Kambuna kala itu.

Ingatan ini muncul di kepala saya ketika mulai merancang satu skenario lokakarya untuk program Tanahindie – Makassar Biennale (MB). Agenda yang kemudian dinamai Bakkā ini akan mengundang terbuka seniman, peneliti, dan manajer baru dari ragam kawasan di Indonesia Timur untuk belajar bersama pada akhir tahun 2024. Tapi karena satu hal, ini harus dikerjakan lebih cepat tiga bulan dari rencana awal. Dalam waktu yang mepet, kami segera meminta rekomendasi peserta dari lima kota penyelenggara MB dan mengundang mereka ke Makassar di awal Agustus.

Karena mengundang orang-orang muda yang baru memulai proyeknya, program ini dinamai Bakkā, dipinjam dari kosa kata Bugis yang bermakna baru mekar, tumbuh, dan berkembang. Ya, nama itu dirujuk juga sebagai doa. Harapannya agar orang-orang yang ikut bakal tumbuh bersama dalam satu rentang waktu di dalam Bakkā, sebagai ruang inkubasi dan kesempatan untuk memicu pertemanan dan jejaring manusia yang menghuni wilayah kepulauan timur Nusantara.

Bakkā mengharuskan seluruh peserta naik kapal dari luar Sulawesi ke Makassar. Saya katakan ke tim kerja bahwa bila pun ada peserta yang ‘terlambat’ karena jadwal kapal, biarkan saja. Perlakuan kita haruslah berbeda dibanding pesawat, sebab jadwal kapal sepenuhnya ditetapkan oleh maskapai yang, tentunya, memperhitungkan perkembangan cuaca sebagai salah satu hal terpenting dalam pelayaran.

“Jadwal kapal itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang di luar jangkauan tangan kita. Tapi lokakarya ini bisa kita hitung dimulai begitu peserta menginjakkan kaki ke geladak kapal,” kata saya ke tim kerja Bakkā.

Umumnya orang-orang menganggap perjalanan seperti ini butuh waktu lama. Model ini juga dipandang ‘menghambat’ jalannya proses yang biasanya terjadi dalam lokakarya umumnya, yaitu peserta masuk bersamaan, mengisi absen, dan materi atau pertukaran apapun akan terjadi di dalam ruang berkumpul. Transportasi laut dan darat peserta Bakkā kami pakai menjadi bagian dari ranah eksplorasi untuk program ini.

Bagi kami, proses dan perjalanan semacam ini harus diberi tempat, patut dihargai, dan wajar untuk rayakan. Ada benturan logika etos modern dan tradisional di sini—dan kami harus aktif merangkul semua. Sejak lama juga sudah demikian. Cakrawala Nusantara bagian timur membentangkan ribuan pulau yang sampai hari ini masih mengharuskan kita tak bisa bergerak cepat bahkan dengan pesawat sekalipun.

Dari kerja etnografi Ammarell tentang bagaimana kapten kapal memutuskan saatnya tinggalkan pelabuhan dan faktor yang mendukung keputusan ini, kita bisa pelajari bersama tentang kelumit transportasi di wilayah kepulauan ini:

Tentu saja ini tidak mengejutkan menemukan bahwa arah dan intensitas angin dan arus pasang surut memainkan peran penting. Namun ini butuh upaya sepadan untuk mulai mengidentifikasi dan mengklarifikasi fitur-fitur tambahan lingkungan fisik, sosial, psikologis, dan spiritual yang juga penting dalam proses pengambilan keputusan navigator Bugis soal kapan siap berlayar.[1]

RENCANA DAN cikal bakal Bakkā mengemuka dalam obrolan saya dengan Jim Allen Abel aka Jimbo, seniman yang sekarang mukim di Bandung, kala residensi pengaryaannya untuk Makassar Biennale 2023. Kami berdua larut dalam obrolan dengan topik yang serampangan, di tengah hawa malam yang hangat, dan udar bau ballo. Gagasan ini juga didorong lebih keras oleh Andang Kelana, kawan lama yang kini sibuk jadi dosen di satu akademi desain di Jakarta. Pertimbangannya adalah banyaknya anak muda yang terlibat di MB, seraya ia ingatkan lokakarya yang pernah kami ikuti bersama sepuluhan tahun lebih di Jakarta.

Saya berusaha ‘bermain’ di antara logika kerja modern dan tradisional itu. Bekerja dengan cara ini sangat membantu kami agar tetap mengakar ke banyak hal dari apa yang menumbuhkan dan membentuk cara kami. Tentu juga ini sebagai penghayatan atas takdir tempat kami hidup di wilayah kepulauan.

Segi lainnya, terutama dari sisi saya, adalah saya merasa, atau tepatnya inginnya selalu, punya waktu cukup nan luang untuk setiap proyek, program atau semacamnya. Dengan begitu, saya selalu menyandingkan diri dengan daya gravitasi dari dua arah: bermain dan serius. Saya sangat serius menghadapinya sekaligus menjalankannya sebagai sebuah permainan.[2]

Selain karena berharap program-program tersebut lebih eksploratif, juga memang ingin bahwa apa yang kami kerjakan ada gunanya bagi semua—tim kerja, peserta, dan siapapun yang terlibat langsung atau tidak.

Upaya ini juga cara kami ‘memperlambat’ yang terlanjur ‘cepat’. Perjalanan udara, kata Eric Weiner, menjadi lebih, bukan kurang, populer sejak kedatangan teknologi digital.[3] Kami sengaja untuk lebih pelan sebagai cara yang kami pandang lebih tepat ketika logika modern sudah mencapai kegagalannya begitu wabah Covid-19 menyerang,[4] masa yang membuat kehidupan manusia menyetika lambat.

Alasan mengapa lokakarya ini terasa cocok juga sebab kami menjangkarkannya di konteks geografi kawasan Garis Wallacea ke timur yang berpulau-pulau. Mobilitas memakai pesawat masih mustahil ke semua tempat. Bila pun ada, terutama ke kota-kota utama di rangkaian nusa di wilayah ini, pasti butuh biaya yang sangat besar. Kenyataan-kenyataan ini makin menguatkan penggunaan transportasi laut menjadi pilihan jelas.

(Perjalanan ke Larantuka, Flores Timur, beberapa tahun silam mengharuskan saya berangkat pagi dari Makassar, lalu transit di Denpasar berjam-jam plus delay penerbangan untuk mendarat kemudian di Maumere. Dari sini menumpang mobil ke Larantuka sampai sekisar lima enam jam. Saya tiba di Desa Mokantarak, Larantuka, ketika sudah hampir jam sembilan.)

Memberi ruang perihal titik berangkat setiap peserta bisa juga dimaknai sebagai cara kami menghargai keragaman nasib yang harus kami tempuh sepanjang hayat. Narasi perjalanan ini tak pelak menjadi cerita yang kemudian mereka bawakan dalam perkenalan dan presentasi mereka ke peserta yang lain. Dengan begitu, yang terlibat dalam lokakarya bisa memahami ‘keterlambatan’ fisik mereka dan menemui jenis pengalaman baru dari orang lain. Belakangan, berdasarkan keterangan beberapa peserta, hampir separuh peserta memang pertama kali mendengar detail soal bagaimana perjalanan laut yang berhari-hari.

Lima tim kerja kota jaringan kerja MB lantas bergerak mencari peserta. Mereka menceritakan petunjuk-petunjuk utama seperti ‘harus naik kapal’, ‘bawa diri’ selama dua minggu ke Makassar, dan belajar saja dan nikmati prosesnya. Tapi durasinya yang panjang menyulitkan F Daus AR membujuk beberapa pemuda Pangkep untuk ikut.[5]

Singkat cerita, terpilihlah dua puluh peserta dari Jayapura, Nabire, Lembata, Labuan Bajo, Parepare, Pangkep, dan Makassar.

SEBAGAIMANA halnya pelatihan yang biasa terjadi di lingkungan Tanahindie, hari pertama dan kedua lokakarya selalu menjadi hari paling berat. Pendamping dan para peserta masing-masing baru berkenalan. Belum hapal nama 20 peserta dan pendamping dari lima kota. Dua hari pertama itu hanya berisi perkenalan profil dan program lima komunitas penyelenggara mitra. Tak lupa bentuk-bentuk program di masing-masing kota dan bagaimana keterlibatan mereka dalam Makassar Biennale. Itu ditambah lagi penyesuaian arah ke mana tujuan ‘perjalanan’ rencana setiap peserta.

Tantangan lain adalah musim. Awal Agusus 2024, Makassar masih diselubung debu dan hawa pengap. Tim kerja dan peserta ada yang kena flu, termasuk saya. Hari ketiga, saya lari ke belakang untuk sesi tidur siang demi kumpul energi, sementara fasilitator lain menangani kelas sebentar.

Beberapa peserta menyusul masuk kelas. Kunex, mahasiswa asal Labuan Bajo yang berkuliah di jurusan tari ISI Yogyakarta, berangkat lewat darat dari Yogyakarta ke Surabaya dan lanjut naik kapal dari Tanjung Perak ke Makassar. Ibnu Rifai, peserta dari Pulau Lembata transit di Maumere dan lanjut menuju Makassar. Yon Patung dan Memo Johar dari Labuan Bajo tiba paling tiga hari sebelum kelas mulai usai berlayar 20 jam. Peserta dari Nabire datang dua hari setelah kelas dibuka. Julio yang berangkat dari Jayapura tiba di Makassar pada hari ketujuh dan bergabung di kelas dan nongkrong dalam perasaan yang masih oleng.

Hari-hari berikutnya, imajinasi saya bagaimana lokakarya ini akan berlangsung rupanya memang terjadi. Mereka bergilir bercerita. Selama naik kapal, peserta menyaksikan banyak ‘tontonan’. Hal-hal lewat dan tersaji di depan mata mereka dalam waktu satu sampai enam hari itu. Mereka berubah menjadi pemirsa, mendapati beragam ‘hal-hal lama dan akrab yang menjelma sebagai sesuatu yang baru lagi’. Mereka menyimak materi-materi yang, bisa saja, selama ini dekat dari pengalaman mereka tapi jadi biasa, mengendap, atau terlupakan.[6] Sesekali kita butuh jarak tertentu untuk melihat hal-hal terdekat yang sempat tanggal itu. Naik kapal itulah salah satu caranya.

Ruang-ruang di kapal juga memberi waktu lowong dan nyaris tanpa interupsi. Pada masa tahun 2000-an awal, para pegiat teater mahasiswa pun melakukan latihan di atas kapal bila menuju satu kota untuk pertunjukan.[7] Tapi ini terjadi sekisar dua puluh tahun lalu. Bagaimana bila cara ini diterapkan pada masa sekarang?

Metode nongkrong harus masuk sebagai generator yang menghidupkan kelas. Elemen inilah salah satu bagian terpenting yang selama ini menghidupi Kampung Buku, perpustakaan yang dijadikan Tanahindie sebagai ruang menggodok dan mengerjakan seluruh program dengan banyak kalangan. Lantaran itulah kemudian jadwal per hari disusun dengan mencolokkannya ke lingkaran kongko.

Istilah nongkrong masih sering dimaknai duduk tanpa tentu tujuan. Melihatnya sepintas memang terkesan begitu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menegaskan itu dengan tambahan penjelasan karena tidak bekerja. Pengertian ini mungkin berasal dari sisi pengamat dan versi pendapat orang tua pada dasawarsa 1990-an, terutama kalangan orang tua baby boomers, generasi yang dibuai modernisasi dan kestabilan.

Budaya nongkrong kian mendapat tempatnya bersemi di Indonesia. Dulu nongkrong hanya kalangan orang tua pahami ketika melihat anak mereka yang tumbuh menjadi remaja dan mulai duduk bersama dengan kawanan dan seumuran di luar dan atau di dalam rumah, mereka tampak tidak melakukan apapun, kecuali bergurau tanpa tujuan.

Justru kawanan dan seumuran itu jadi kekuatan. Segala macam hal rumit diretas lewat obrolan santai begini. Belakangan berdasarkan pengakuan seluruh peserta dan fasilitator dari empat kota lain, lokakarya yang mengutamakan nongkrongnyaris tidak ada—untuk tidak mengatakan sudah tidak ada. Yang biasa terjadi adalah, seperti yang diakui hampir semua peserta yang pernah ikut kegiatan sejenis, workshop yang diatur sedemikian rupa tapi kaku, memakai panduan (modul, silabus, dan sejenisnya), dan biasanya digelar di tempat yang bernuansa formal dan tertutup seperti hotel atau sejenisnya.

Ketika dirancang, Bakkā inginnya hanya ‘menemani’ peserta demi memperkuat rencana karya atau subjek masing-masing. Tidak ada modul atau sejenisnya. Sepenuhnya bergantung pada materi dari setiap peserta. Tentu saja bahwa tim kerja dan fasilitator dari seluruh kota bisa juga menjadikannya kesempatan belajar bersama dan mengayakan metode pendampingan bila harus mengerjakan proyek sendiri di tempat masing-masing (yang segera tampak ketika Rumah Saraung menggelar lokakarya untuk siswa SMA di Pangkep).

Sehingga, wajar kalau saya rada khawatir ketika Daus meneruskan pertanyaan calon peserta tentang tema atau lokakarya apa gerangan yang akan dijalankan selama dua pekan lebih ini. Saya tidak menjawab selain, “Tidak ada tema. Materinya dari para peserta saja.” Hal yang berjalan tidak seperti biasanya akan selalu dianggap aneh.

Semua lokakarya pengaryaan rencana karya rupa atau rencana penelitian yang saya pernah dampingi seluruhnya berbasis materi berasal dari pesertanya. Tidak ada modul tercetak atau panduan untuk yang ikut maupun fasilitator mitra. Saya biasanya hanya mengikut dan merespons dinamika apa gerangan yang berkembang selama waktu workshop. Tapi tentu ini menuntut stamina dan ketabahan mendengar banyak sudut pandang.

Tapi ada satu hal yang saya harapkan terjadi dan diupayakan tim kerja, yaitu menginapkan peserta dekat dari Kampung Buku, tempat lokakarya. Tujuannya semua agar mereka lebih sering bertemu dan nongkrong. Disengaja atau tidak, perjumpaan peserta dari tujuh wilayah di Indonesia Timur sangat mungkin membukakan mereka kesempatan berbincang lebih sering, hal yang juga kelak mendorong mereka bercakap dan berdialog sebagai kawan. Kalau perlu saling bantu dalam makna luas, terutama selama Bakkā.

SAYA putuskan menjadi fasilitator utama. Saya khawatir kalau pendamping sering berganti akan membuyarkan konsentrasi peserta. Jangan sampai hanya demi memenuhi syarat administrasi dengan menghadirkan fasilitator atau narasumber yang banyak justru tidak sampai ke tujuan program.

Benar dugaan saya. Waktu dua fasilitator baru bergabung di hari tiga, Ibnu sempat merasa bahwa pola komunikasi yang sudah kadung berlangsung di antara dia dan peserta lain harus ia ubah ke default. Ibnu merasa harus ‘pelan-pelan’ kembali ke cara sosialisasi waktu pertama kali datang. Ia khawatir kalau sampai dianggap ‘orang baru yang tidak sopan’.

Tapi saya juga sangat butuh uluran tangan dari fasilitator dari lima kota agar memperkuat komunikasi. Bisa jadi ada peserta yang tidak mengerti topik selama lokakarya tapi sungkan bertanya atau kemungkinan semacam itu, fasilitator tiap kotalah yang membantu saya. Ini juga terjadi. Setiap selesai sesi kelas, biasanya terbentuk kelompok diskusi kecil. Melihat wajah-wajah yang berkumpul itu, jelas kalau mereka sangat serius berbincang.

Lokakarya ini dirancang agar semua yang terlibat bisa santai dalam arti sesungguhnya. Kelas rerata mulai jam 11.00. Begitu jam makan siang, mereka rehat—yang biasanya molor sampai 90 menit. Sesi dalam ruangan berlanjut sampai sekisar pukul 15.30, jam istirahat untuk salat dan meramu kopi-teh. Tim kerja cukup menyiapkan kopi dan gula dalam toples, juga dua kotak kecil teh celup. Peserta menjerang air dan meraciknya sendiri. Ini bisa sampai sejam. Sesi harian yang berlangsung dua pekan itu ditutup umumnya menjelang salat magrib. Dua tiga kali dilanjutkan sampai jam 10 malam lantaran peserta masih ‘betah’ di kelas.

Mungkin saja jadwal itu terkesan longgar. Tapi setiap istirahat, setelah menyeduh kopi atau teh, mereka lalu kembali berkumpul di kelas dan terpecah ke beberapa kelompok kecil tanpa ada instruksi. Di situ mereka curah gagas, membahasakan kebingungan, mendengar yang lain berkeluh kesah, atau membahas rencana lain. Ada juga kelompok yang hanya main gitar dan bernyanyi (karena pusing harus bagaimana). Bergilir juga mereka bermain dengan Barumbung, kucing yang jadi ‘peserta’ paling rajin di kelas tapi (benar-benar) hanya tidur sepanjang lokakarya. Kadang tampak satu dua orang suntuk menulis atau menggambar rencana mereka di atas karton putih yang dibagikan. Beberapa juga tertidur (sampai bermalam di kelas!). Hal sama terjadi di serambi. Ruangan terbagi namun acak aktivitasnya nyaris serupa.

Pagi hari, menjelang kelas dimulai, peserta beberes sampah dan debu, merapikan karpet, atau membetulkan letak papan menu kedai yang digunakan menempel karton presentasi. Tim kerja hanya sesekali sibuk kalau mencolok pelantang atau membantu memasang kabel proyektor ke peserta yang dapat giliran presentasi.

Ketika tengah malam, sebagian besar peserta beristirahat di kamar kos, kawasan Kampung Buku yang bersampah dan berdebu disapu dan disiram oleh tim yang nyaris tetap: Memo Johar dan Yon Patung (Labuan) dan Fauzan Al Ayyuby (Nabire), dan Ibnu (Lembata). Kalaupun ada ‘muka baru’, biasanya karena terbangun lapar, mau pindah tidur di kelas karena tidak kebagian kasur, terlalu ribut di kamar, sebab kehabisan rokok, atau gelisah karena kehabisan pinang.

Ada juga waktu ketika Bakkā tidak ada materi kelas. Program hari ketujuh itu saya hanya meminta peserta, fasilitator, dan tim kerja berkemah di Pucak, Tompobulu, Maros. Sambil dirikan tenda bersama, main di sungai, kumpul kayu untuk api unggun, main siluman serigala, menyanyi sampai larut, berbagi makanan, menjerang air panas lalu seduh kopi, sampai menikmati sajian gorengan yang disediakan Bu Uli’, warga terdekat lokasi berkemah, yang kami mintai bantuannya.

Kembali ke Makassar esoknya, mereka masuk kelas lagi seperti biasa. “Meskipun kami nyanyi-nyanyi, tapi pikiran saya juga sedang cemas dan ingat bagaimana rencana karya saya nanti,” ungkap Ibnu tertawa, beberapa hari usai lokakarya.

Ada juga empat sesi di luar kelas dan melepas mereka bertemu kawan lainnya di Makassar. Mereka bertemu praktisi dan pekerja kreatif, biar ada waktu mengenal tempat lain di kota ini. Syukur-syukur, mereka bisa mendengar siasat bekerja sekaligus membandingkan apa yang sudah mereka rintis selama ini di tempat masing-masing.

Kami lalu berangkat ke Malino tiga hari terakhir menjelang pameran. Rencananya kami ke sana untuk merampungkan rancangan karya dan sekembali ke Makassar langsung siapkan pameran masing-masing.

Tiba di sana pun, keseimbangan antara nongkrong dan mempermantap rencana di dalam ruangan tetap harus dijaga. Kami menyeduh kopi, cari kayu bakar untuk api unggun, menikmati matahari terbenam dari ketinggian, dan, pasti, foto-foto.

Sudah umum kalau ada sesi karaoke dan bergoyang bersama diiringi musik pop Flores. Saya rasa ini mencerminkan waktu anak muda di Timur yang lebih lowong. Mungkin karena basis hidup penghuni kawasan ini umumnya didasari siklus pertanian dan perikanan yang cukup menyediakan waktu yang luang untuk segala hal.

Hal lain yang muncul selama persiapan pameran adalah kerja-kerja para fasilitator lima kota. Saya baru sadar ketika menulis ini bahwa Musfika Syam, Syahrani Said, Soraya, Daus, Fauzan, FX Yogi, sampai Memo baru bertemu-muka dalam satu pameran kendati nama mereka juga ada di satu grup Whatsapp MB, juga bukan dalam pertemuan sejenis rapat yang pernah beberapa kali digelar untuk kebutuhan MB.

Dalam amatan saya, semua serba terkendali. Meski beberapa dari mereka baru bertemu muka, tapi saya yakin, kematangan mereka tumbuh sejak terlibat pertama kali di MB hingga sekarang. Mereka banyak bergurau selama menyiapkan pameran. Tapi pastilah pada beberapa waktu mereka memasang muka ‘sangar’ karena kadung pusing mendampingi dan ikut kerja teknis yang menguras energi. Kala ekshibisi berlangsung, mereka juga selalu berjaga bersama dan meladeni pengunjung.

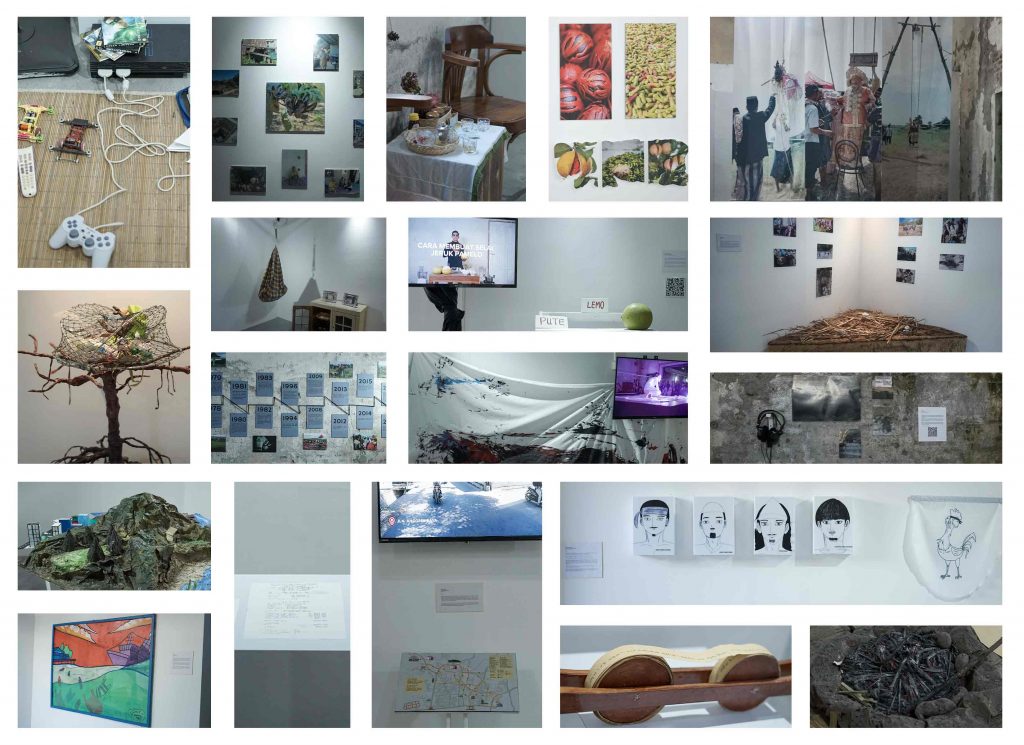

Hari pameran Bakkā tiba. Beberapa kawan hadir. Tapi mereka kaget kalau itu adalah pameran rancangan karya. Mereka mengertinya bahwa umumnya ekshibisi hanya menyaji karya final. Cara ini inginnya lebih menguatkan materi-materi yang akan dikembangkan oleh peserta kelak. Harapannya bahwa selama pameran, pengunjung atau siapa saja bisa memberi masukan terkait presentasi rancangan tersebut.

Ya, untuk dinamika ekosistem seni dan kebudayaan Indonesia Timur yang agaknya baru berkembang dalam satu dekade terakhir, kita rasanya memang perlu mengeroposkan konsep-konsep yang biasanya mengekang. Seakan semua hal di dunia ini sudah dalam bentuk baku dan tanpa perlu diinterupsi atau dilampaui.

PAMERAN rampung. Syawal, peserta dari Pangkep, menceritakan bahwa sejak pulang dari Bakkā ia sering bersama beberapa pemuda SMP dan SMA di sekitar rumahnya. Mereka berkumpul di rumah warisan mendiang neneknya, yang beberapa waktu kemudian diubahnya menjadi perpustakaan. Para siswa ini mendengar cerita yang dibawa Syawal dari Makassar. Syawal mengaku, cerita-ceritanya membuat para pemuda tanggung itu melepas hape mereka karena keasyikan mendengar cerita pengalaman Syawal.

Ini merupakan lokakarya yang paling emosional buat saya. Lebih tepatnya terharu. Proses keterikatan peserta dengan berlangsung cepat. Saya menduga karena waktu luang dari setiap peserta membangun pertautan satu sama lain. Mungkin juga karena mereka menginap di sekitar perpustakaan Kampung Buku, tempat lokakarya dalam-kelas berlangsung.

“Ya kalau mau cari teman-teman, gampang carinya di mana. Sekalian kepusingan kami soal materi workshop juga bisa kami tanyakan langsung ke para fasilitator yang semuanya berkumpul juga di Kampung Buku,” kata Ibnu Rifai.

Grup Whatssap mereka ramai oleh percakapan dan kadang video call. Yang berasal dari Makassar masih berkumpul dengan kawan mereka yang masih tinggal menunggu kepulangan (karena jadwal kapal). Mereka bermain domino sampai dini hari. Semuanya tampak tidak tergesa-gesa. Bahkan satu dua di antaranya mengaku kesal karena harus mengurus keperluan kuliah yang segera memasuki semester baru.

Begitu Kunex kembali ke Yogyakarta malam usai pembukaan pameran, Memo Johar pulang ke Labuan, Julio ke Jayapura, Fauzan Al Ayyuby bersama rombongan bersiap ke Nabire, dan Ibnu Rifai mengemas barang ke Lembata, ada hal lama tertimbun muncul kembali.

Pertama, yang berada di sekitar Makassar berkumpul melepas teman mereka pulang. Ada keharuan yang memancar di mata mereka. Kedua, barang yang dibawa pulang pun berubah bentuknya. Umumnya datang dengan satu atau dua tas, berubah menjadi tiga atau empat barang tambahan. Bungkusan yang bertambah itu adalah makanan tahan lama sebagai bekal selama di kapal. Itu pemberian tim kerja maupun kawan selokakarya mereka. Sedang kardus tambahan yang dibawa pulang itu berisi buku (dari hasil belanja sampai donasi yang dikumpulkan Kampung Buku). Mereka leluasa membawa pulang barang lebih banyak karena batas kargo di kapal lebih besar dibanding pesawat.

Ibnu Rifai adalah peserta Bakkā dari luar Sulawesi yang pulang terakhir. Ibnu lebih lama dari tim Nabire yang berada di Makassar tepat sebulan. Ia harus menunggu kapal ke Lembata yang baru sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, pada 12 September. Ia akan berlayar 2 hari; singgah di Maumere lalu berangkat Lembata. Meski datang untuk lokakarya, Ibnu merasa bahwa ia cenderung sedang beresidensi. Dia mengaku pelajari banyak hal dalam kesempatan pertamanya menginjakkan kaki di Makassar.

Ibnu sehari-hari bergiat di Langit Jingga Films, Lembata. Ia peserta yang diundang oleh Videoge. Tapi Musfika Syam, Memo Johar, Yon, dan Kunex baru berkenalan ketika di Makassar. Semuanya terkaget. Mereka bertemu seorang pria bulai, rambut dan kulit pucat, beragama Islam. Bapaknya imam di satu masjid di Lewoleba. “Saya pikir saya akan bertemu dengan yang berkulit coklat dan biasanya Kristen,” ujar Memo terbahak.

Sebenarnya tidak mengherankan karena sekisar 40 persen penduduk Lembata beragama Islam. Dalam nyanyian orang tua yang pernah Ibnu dengar syair yang menceritakan ‘belajar agama sampai di Gowa’. Ia mengaku, buyut dari garis ayahnya ada yang bernama belakang ‘Makassar’. “Tapi saya tidak tahu buyut garis keberapa,” katanya.

Dalam keluarganya, Ibnu menjadi salah satu pemangku adat. Nenek moyangnya adalah penombak perburuan paus di Lamalera, tugas yang diwariskan turun-temurun satu garis darah. Ia lima bersaudara; lelaki semua. Tapi hanya dia yang sampai sekarang dipandang layak oleh keluarganya dalam urusan adat-istiadat.

Ibnu gampang dikenali. Kawan-kawan memanggilnya Bule. Nama akun chat-nya Rifaibule. Itu karena kulitnya putih. Ia tutup rapat badannya bila di bawah terik matahari. Dalam pandangan kedokteran, Ibnu mengidap vitiligo. Kalau membaca, baik buku maupun hape, ia dekatkan benda-benda itu ke matanya. Jaraknya paling sepuluh senti.

Keistimewaan itu tidak membuat Ibnu dispesialkan dalam keluarganya. Kerja-kerja fisik yang berat, katanya, tetap ia lakoni sejak kecil. Dia pun demikian, “Kadang lupa kalau kulit saya bulai. Nanti ingat lagi kalau disapa anak-anak kecil yang lewat di sini (Kampung Buku) ‘ada bule’, baru saya ingat lagi,” katanya, tertawa.

SECARA umum, apa yang tampak berlangsung selama Bakkā adalah memformalkan sebentar deretan laku yang dulunya ‘biasa’ dan ‘informal’ tapi mulai jarang terjadi. Perihal-perihal seperti nongkrong dan bercakap tanpa banyak interupsi gawai diketengahkan lagi ke dalam kelas, yang semoga nanti, menjadi informal dan terbiasa kembali. Saya selalu percaya, pertemuan tatap muka saat membincangkan gagasan seperti itu lebih jitu ketimbang cara yang bagaimanapun.

Ruang seperti ini yang selalu diupayakan dengan keras oleh Tanahindie, termasuk saat menggawangi Makassar Biennale sejak 2017. Kami percaya, semangat orang Asia yang mementingkan proses perjalanan sama berharganya dengan tujuan dari spirit kreativitas Barat yang semata-mata menekankan hasil.[8]

Tak bisa saya katakan bahwa proses di lokakarya dua minggu di Makassar ini yang berperan utuh bagi perkembangan setiap peserta. Saya tidak bisa membayangkan jadinya andai Daus, Rani dan Soraya, Fauzan, dan Aden dkk juga tidak mengusahakan berbagai persiapan sebelum keberangkatan peserta. Merekalah yang meyakinkan dengan sangat keras ke para calon peserta dan menjamin bahwa orang-orang yang dikirim itu bisa kembali dan berkarya—minimal membantu tim kerja masing-masing nanti saat persiapan MB atau inisiatif mandiri lain yang mereka kerjakan.

Mungkin proses ini juga mengulang bagaimana rasanya belajar dan bekerja pada masa-masa sebelum teknologi menginterupsi banyak bagian hidup kita. Ya, ada satu masa ketika kecepatan bukanlah ukuran yang penting, melainkan kami semua bertumbuh bagai rebung di musim yang cocok dan menjadi tegakan-tegakan bambu, persis harapan yang dititipkan lewat logo program ini.

Tapi ajaibnya juga bahwa dua puluh peserta mengaku bahwa waktu dua pekan lokakarya berlalu begitu cepat. Padahal kelas ini tidak menggunakan mesin jet.[]

:: Anwar Jimpe Rachman, Direktur Makassar Biennale. Bekerja di Tanahindie.

[1] Gene Ammarell, “Knowing When to Set Sail: Practical Knowledge and Simple Heuristics in Bugis Navigasional Strategies”, Dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 158 (2002), no: 2, Leiden, hal. 191-223.

[2] Anwar Jimpe Rachman, “Usaha Serius untuk Bermain dan Hindari Cara Lama”, dalam Riwayat Gunung dan Silsilah Laut: Sejarah Baru tentang Air, Perkampungan, dan Migrasi di Makassar, Nabire, Labuan Bajo, Parepare, dan Pangkep, Makassar Biennale – Tanahindie Press, Maret 2023, hal. iv.

Baca juga Sadie Dingfelder, “Kita Perlu Bermain, Serius”, dalam National Geographic Indonesia edisi Januari 2024, hal. 15.

[3] Eric Weiner, The Geography of Genius: Menjelajahi Sumber Ide Kreatif para Genius dari Athena Kuno hingga Silicon Valley (edisi II, cet. IV), Bandung: Mizan, Agustus 2024, hal. 458.

[4] Martin Suryajaya, https://indoprogress.com/2020/04/membayangkan-ekonomi-dunia-setelah-korona/, diakses pada 6 September 2024, 11.41 Wita.

[5] F Daus AR, “Me-Rupa-kan Amatan”, dalam ArtefactId, https://artefact.id/2024/09/19/me-rupa-kan-amatan/, diakses pada 1 November 2024, 14.48 Wita.

[6] Baca tentang ini dalam Fauzan Al Ayyuby, “Senasib Sepelayaran”, dalam ArtefactID, https://artefact.id/2024/09/16/senasib-sepelayaran/, diakses pada 31 Oktober 2024, 13.02 Wita.

[7] Percakapan dengan redaktur Fajar dan pegiat teater kampus Universitas Hasanuddin, Ilham Wasi, 3 Oktober 2024.

[8] Eric Weiner, The Geography of Genius, hal. 130.

Tinggalkan Balasan