Minggu, 19 September 2021, pukul 14.00 Wita, sekelompok anak muda berkumpul di Rumah Putih, Jl. Dg. Parani, No. 1. Rumah keluarga mantan walikota pertama Parepare itu diramaikan tim kerja Makassar Biennale (MB) Parepare 2021 dan seluruh seniman residensi.

Dua tahun sebelumnya, dapur Rumah Putih pernah menjadi galeri pameran MB 2019. Pada pagelaran tahun 2021 ini, tempat ini kembali ramai karena dipilih sebagai tempat dua seniman residensi menggelar acara.

Mereka adalah Albert Rahman Putra dan Biahlil Badri dari komunitas Gubuak Kopi. Mereka mengajak kami berkumpul untuk mengadakan diskusi kelompok terarah (FGD) sebagai bagian dari proses residensi mereka. Dalam FGD ini juga, mereka mempresentasikan temuannya selama residensi. Gubuak Kopi sendiri adalah komunitas yang berdiri sejak 2011, yang berfokus pada kajian seni dan studi media berdomisil di Kota Solok, Sumatera Barat.

Saya tiba di rumah putih saat orang-orang sibuk mempersiapkan perlengkapan diskusi. Meja berukuran kira-kira 1×2 meter disimpan di ruang tengah dan dikelilingi kursi yang telah dibersihkan. Di atas meja berdiri tangga yang dipegang dua orang, satu orang berada di atas tangga sedang memasang karton yang sudah dibentuk seperti ayunan, di tengahnya ada lubang kira-kira 3 cm persegi. Karton tersebut direkatkan ke plafon menggunakan selotip hitam, gunanya sebagai tempat menaruh gawai yang akan merekam selama diskusi berjalan.

Selesai pemasangan karton, permukaan meja diberi kertas plano yang menutupi seluruh permukaannya. Teman-teman yang telah berkumpul kemudian duduk di kursi masing-masing bersiap memulai diskusi. Tiba-tiba ada yang memancing agar ada kopi susu dingin, dua orang kemudian keluar mencari kopi susu. Kegiatan diskusi pun dimulai pukul 15.30 Wita.

Sebelum dimulai, Albert menyampaikan beberapa hal tentang model diskusi yang akan dilakukan ke-13 peserta yang mengelilingi meja.

Anak muda dan Sejarah

Albert mengantar FGD ini dengan menyampaikan sedikit pengalaman dan pandangannya tentang Parepare. Selama residensi, Albert dan Badri mengalami persentuhan dengan tempat-tempat bersejarah. Keduanya juga menemui budayawan Parepare Pung Oddang.

Albert lalu membaca potongan tulisannya berjudul Kejelitaan yang Disunting: “Dalam tabung kaca itu, ada jemari yang menggaruk siku, menggaruk hidung, dan ada yang menggaruk kepala. Ada yang duduk setengah bersila di atas kursi dalam sebuah pertemuan. Ada mulut yang mendekat pada telinga yang ditutupi jemari di tengah keramaian. Ada yang menunjuk-nunjuk. Ada yang tertidur di tengah rapat. Ada yang mengintip dari luar jendela sebuah pertemuan. Gestur itu terlihat hampir dalam setiap diorama, dalam narasi sejarah yang terputus dan penuh distorsi yang sampai pada kami, generasi 2000-an. Gestur itu teridentifikasi sebagai diri kami sendiri setelah pembesaran-pembesaran yang kami lakukan menggunakan teknologi kamera, melompati batas pagar tabung kaca…” tulisan yang dibuat Albert pada 2016 itu menjadi narasi pengantar diskusi di cuaca yang lumayan gerah beberapa hari terakhir.

Posisi Rumah Putih yang hanya berjarak beberapa meter dari Jalan Veteran ramai pengendara sepeda motor dengan suara knalpot bising, ini membuat kami cukup kesulitan dan harus berusaha menyimak dengan saksama narasi yang dibaca Albert.

Setelah membacakan potongan tulisannya, Albert dan Badri kemudian menceritakan kenapa mereka tertarik membahas literasi sejarah. Selain kemiripan Parepare dan Solok dalam perniagaan jalur pelabuhan, selama residensi, keduanya hampir setiap hari mengalami persentuhan dengan sejarah. Dimulai dengan Rumah Setangkai Bunga Makka (SBM) tempat Albert dan Badri tinggal selama residensi. Rumah kayu yang kolongnya menjadi lokasi pameran MB 2021 itu adalah tempat Makkarumpa Daeng Parani dijemput untuk dieksekusi Westerling, peristiwa yang kemudian dikenal dengan pembantaian 40.000 ribu jiwa.

Albert dan Badri juga ke Museum Labangenge Bacukiki. Museum ini dikelola secara mandiri oleh keluarga H. Umar (70-an), berdiri tahun 1974 berlokasi di Jalan Bau Massepe. Albert melihat museum itu mulai kehilangan karakternya sebagai museum keluarga yang dikelola dengan pengetahuan seadanya yang masih memungkinkan terjadinya penafsiran koleksi akibat campur tangan pemerintah yang mengintervensi melalui bantuan pendanaan yang diberikan.

Pada awal kedatangan Albert dan Badri, kami banyak berdiskusi dan bertukar informasi tentang Solok dan Parepare. Secara geografis Parepare dan Solok begitu mirip. Namun, persoalan anak mudanya berbeda. Menurut Albert anak muda Solok banyak yang keluar meninggalkan kampung, berbeda dengan Parepare yang masih banyak tetap tinggal. Agar anak muda di Solok tidak keluar kampung, Albert dan teman-temannya mendirikan Gubuak Kopi. Obrolan kami sampai pada soal navigasi bugis. Ini membuat saya kepikiran mempertemukan Albert dan Badri dengan Pung Oddang: budayawan dan palontara.

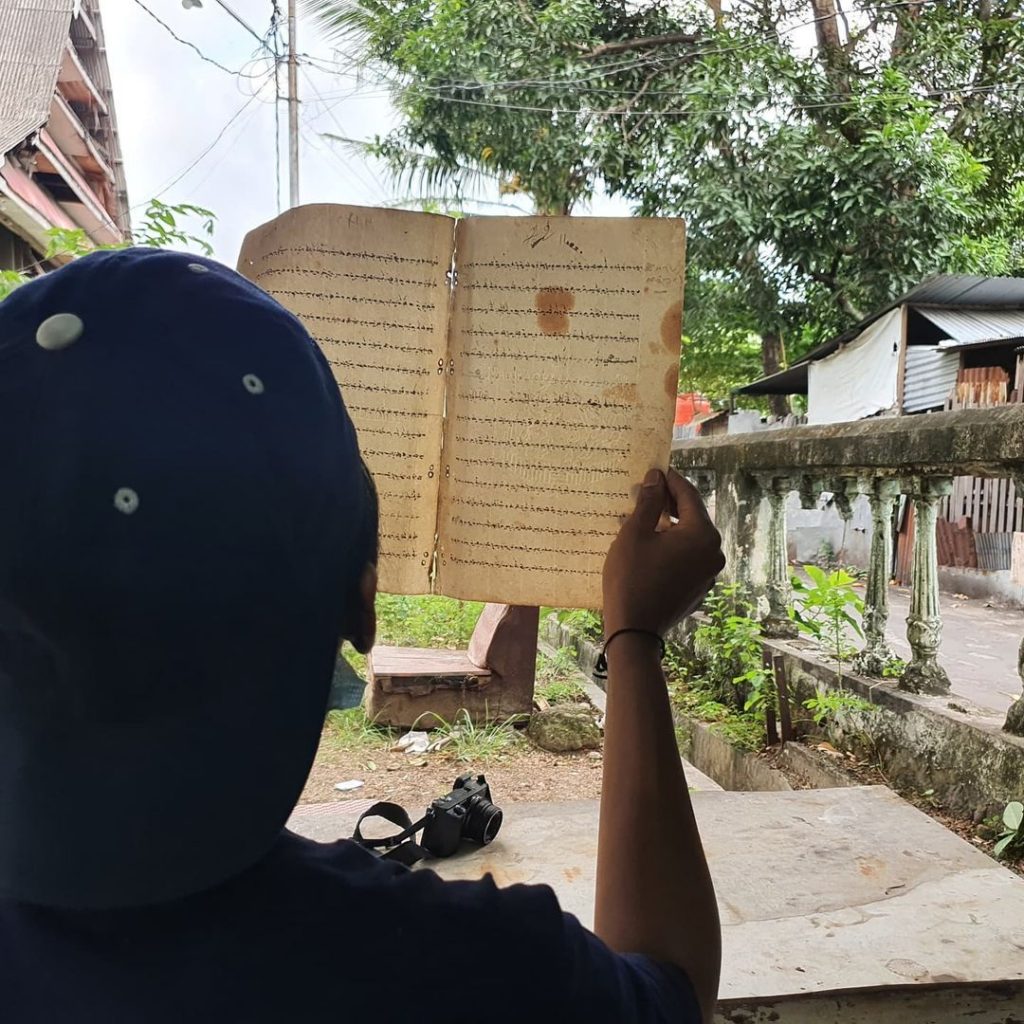

Albert dan Badri bertemu Pung Oddang di sebuah tempat di sudut halaman gedung Tau Malebbi Jl. Veteran yang jaraknya hanya sekitar 100-an meter dari SBM. Luas tempat itu kira-kira 5×2,5 meter, di tengahnya ada meja kayu bertaplak motif catur, dan dikelilingi kursi-kursi, yang sebagiannya bekas kursi sekolah yang warnanya sudah kusam. Di dindingnya yang terbuat dari seng itu terdapat papan tulis tergantung bertuliskan agenda kebudayaan di bulan November.

Di gubuk itu para pecinta benda antik berkumpul hampir setiap hari. Ketika lagi ramai, mereka saling memperlihatkan koleksinya: badik, jam tangan, keris, batu akik, dll. Orang-orang yang datang ada aparatur sipil negara, anggota dewan, pebisnis, tentara, tukang ojek, dan banyak lagi. Umurnya pun beragam, mulai dari 30-60 tahun. Peristiwa barter barang dan bertukar narasi di balik benda antik yang dilakukan oleh orang-orang tua itu, menarik perhatian Albert dan Badri. Bagi mereka tempat itu adalah sebuah institusi sejarah kontemporer, karena terjadi pertukaran pengetahuan tanpa memandang latar orangnya, masing-masing orang punya kesempatan bercerita.

Melihat apa yang terjadi di tempat itu, Albert dan Badri bertukar pandangan bagaimana sebuah narasi dibentuk demi kepentingan pemangku kebijakan dengan mengunci narasinya. Hal itu sedang terjadi di Parepare melihat pembangunan di mana-mana dengan satu narasi tokoh. Jika kondisi seperti itu dibiarkan maka kemungkinan akan melahirkan generasi yang menerima sejarah begitu saja. Apalagi ditambah daya kritis yang lemah, semakin menjauhkan mereka dari sejarah yang lain. “Sejarah ketika dimonumenkan atau dimuseumkan itu narasinya sudah dikunci tidak diubah lagi. Sudah dilegitimasi oleh institusi tertentu,” ungkap Albert.

Apabila narasi sejarah sudah dikunci, maka perlu ada narasi yang bisa “mengganggunya”. Mengganggu bisa dengan membangun narasi lain agar membuka dialog dalam masyarakat. Makanya jika literasi sejarah yang lemah kemungkinan besar narasi sejarah tidak akan beragam.

Menelusuri sebuah sejarah sama halnya proses menjawab banyak pertanyaan yang tidak ada habisnya. Semakin ditelusuri akan semakin banyak narasi yang muncul. Badri melihat sejarah seperti memecahkan teka-teki. “Sejarah semacam teka-teki, [yang] menjawab apapun pengalaman kita,” tutur Badri.

Dalam FGD ini, para peserta juga diajak menyampaikan pandangannya tentang sejarah Parepare. Zafran mengamati sejarah di Parepare dari segi arsitektur, ia melihat sejarah kota ini semakin hilang akibat bangunan-bangunan bersejarah yang mulai diganti dan dialihfungsikan. “Ungkapan ‘Parepare dekat dengan sejarah’ [tidak bisa lagi disematkan] karena [banyak bangunan] beralih fungsi dan dijual,” ungkap Zafran.

Peserta lain, Ardiansyah, penggiat budaya dari Rumah Baca Qalam berpendapat bahwa dalam merumuskan narasi sejarah yang ada di Parepare perlu keterlibatan tiga unsur: pemerintah, pemuda, dan pemerhati budaya. Ketiganya sangat berkaitan dan saling mendukung dalam mengamati sejarah. Ardiansyah menyarankan tugas pemuda menjawab pertanyaan seputar Parepare. Dia berharap lewat FGD ini pemuda juga punya peran bisa mengumpulkan jawaban. Sebab pemuda menurut Ardiansyah sangat menentukan suatu bangsa. “Kemunduran suatu bangsa atau daerah ditentukan oleh pemudanya,” kata Ardiansyah.

Selanjutnya ada, Ilham Mustamin, penulis buku tentang Parepare ini berpandangan bahwa sejarah perlu dilihat relevansinya, bukan soal benar atau salah. Perlu juga mempertanyakan tindakan apa yang akan dilakukan setelahnya. “… bukan memverifikasi benar atau salah, tapi kita mencoba mengumpulkan informasi sehingga kebenaran sejarah itu berlapis. Nilainya lebih banyak dan sumbernya lebih banyak…” ungkapnya sore itu.

Pertanyaan muncul dari peserta lain, Onet. Ia mempertanyakan kondisi arsip Parepare. Baginya pembacaan terhadap arsip sangat perlu dilakukan. “Kedepan itu saya [juga] perlu membaca arsip dari setiap pandangan orang … yang [mengarsipkan] … ide besarnya seperti apa,” ungkap Onet.

Kurangnya arsip mengenai Parepare menjadi tantangan dalam melakukan pembacaan awal terhadap sejarah kota ini. Pendapat lain dihadirkan Syahrani Said, ia membagikan ceritanya yang pada 2016 melakukan penelusuran dan akhirnya bertemu dengan satu orang yang punya pengetahuan banyak soal Salo Karajae. Rani juga mengutarakan perhatian dan fokusnya kepada energi kolektif anak muda yang mulai tumbuh seperti di SBM. “Energi kolektif yang dibangun hari ini, detik ini menurutku adalah sebuah sejarah … mungkin dari sini akan lahir hal yang mungkin sifatnya lebih nyaring bunyinya, setidaknya diperhitungkan bahwa memang ada satu komunitas yang membuat ide secara kolektif perwakilan sebagai masyarakat,” tutur Syahrani Said.

Selama tiga minggu lamanya di Parepare, Albert dan Badri juga melihat modal besar yang dimiliki anak muda di SBM karena berbagai macam latar profesi mereka. Sebagaimana semua orang bisa berkesempatan menentukan sejarah kotanya sendiri, maka kesempatan itu masih sangat terbuka melihat apa yang ada di SBM.

Kondisi anak muda yang jarang membicarakan orang-orang biasa, tetapi punya kontribusi untuk Parepare, yang ada di sekitarnya semakin tenggelam di tengah orang-orang yang punya “nama besar” yang selalu diangkat pemerintah kota. Badri melihat persoalan tersebut di Parepare. “… seperti kasus di kota ini [Parepare] kita jarang membicarakan yang kecil-kecil dan satu nama akan semakin besar … menghilangkan yang lainnya,” tutur Badri. Adanya sosial media bisa menjadi peluang dalam memberi ruang bagi narasi kecil di sekitar kita dengan melakukan pemberdayaan tagar. “Pemberdayaan hastag juga penting ketika di instagram, di internet mencari kata tertentu bisa jadi terbentuk, setidaknya … tidak hanya fokus satu,” kata Badri. Selama diskusi berlangsung, para peserta menulis dan menggambar menggunakan spidol dan pensil warna ke kertas plano. Ada juga yang menulis ke kertas tempel lalu disusun secara vertikal dan horizontal.

Simulasi sore itu adalah bentuk upaya menentukan isu bersama dan akhirnya berujung pada inisiatif membentuk platform pengarsipan sehari-hari agar bisa saling terhubung. Platform ini berfungsi sebagai media pengarsipan sehari-hari untuk hal-hal yang jarang diamati orang-orang. Kemudian tindak lanjutnya akan diterjemahkan ke berbagai bentuk: buku, visual, musik, pameran, dan lain-lain.

Ruang kosong pada kertas plano di meja sudah habis. Diskusi sejam lebih sore itu pun selesai tanpa terasa. Masing-masing peserta sore itu punya harapan terhadap platform yang akan dibikin bersama. Satu per satu beranjak dari kursi. Sebelum benar-benar membubarkan diri, gambar dan catatan di meja itu difoto lalu digulung dengan rapi.

Setelah diskusi di Rumah Putih selesai dan kami beranjak ke SBM, ungkapan Sanento Yuliman kritikus seni rupa dalam esainya berjudul “Di Bawah Naungan Para Pahlawan” yang disampaikan Albert masih terngiang: katanya, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai orang-orang biasa dan pekerjaan-pekerjaan biasa.” Ungkapan tersebut menjadi kritik keras bagi kami yang hadir agar lebih sadar untuk mengamati orang-orang biasa yang ada di sekitar kami, sebab mereka juga bagian dari narasi sejarah kota ini.[]

Andi Musran, tim kerja Makassar Biennale 2021 – Parepare